Essono Obiang Engone, Grand-Maître Mvett originaire de Guinée équatoriale, affirme que le message de Oyono Ada Ngono, transmis par le Mvett, fut introduit au monde fang par un homme au destin singulier : Ngôm, de la tribu Olèè.

Ngôm apparaissait comme un illuminé, une figure mystérieuse parcourant les villages, jouant son art de place en place. Mais sa vie n’était pas exempte de fautes : il traînait la réputation d’un homme sujet à l’adultère, ses écarts étant aussitôt révélés après son départ d’un village. Ces comportements soulevaient la colère de ceux qui se sentaient bafoués dans leur honneur. On l’accusait alors de colporter des mensonges de village en village dans le seul but de séduire les femmes des autres.

Un jour, de retour d’une tournée artistique, Ngôm fut arrêté dans un village de la tribu Ndông. Ligoté, il entendit la sentence : il était condamné à mort. Alors, il prit la parole avec une gravité profonde :

« Je reconnais mes forfaits et j’accepte votre sentence. Il y a cependant un problème. En effet, en jouant du Mvett, j’ai accompli un travail considérable. J’ai apporté au monde un message qui mérite d’être conservé et vulgarisé. J’ai communiqué aux humains les mélodies de Oyono Ada Ngono. Si vous me tuez et m’enterrez, mon œuvre sera éteinte à jamais. C’est pourquoi je vous demande, lorsque vous m’aurez tué, d’incinérer mon cadavre. Avec les centres ainsi obtenus, vous emplirez l’une des calebasses qui forment les enceintes acoustiques de mon instrument Mvett, ainsi qu’une corne d’antilope. A l’aide d’une corde, la calebasse et la corne d’antilope devront être attachées et suspendues sous la véranda arrière d’une case. Vers le milieu de la nuit, les plus courageux de mes disciples iront se ranger sous cette véranda et se mettront à jouer du Mvett. Ils entendront alors ma voix qui chantera. Ils capteront les paroles et les mélodies que moi, Ngôm, je me suis évertué à apporter aux humains. Par la suite, ils pourront vulgariser et perpétuer l’art de jouer du Mvett ».

Ngôm fut exécuté et ses dernières volontés scrupuleusement accomplies. Dans la nuit, Ondene Ekoume Ekaba et Essono Nze, deux braves issus de la tribu Amvome, se présentèrent sous la véranda où étaient suspendus ses restes. Ils se mirent à jouer du Mvett, et soudain, la voix de Ngôm résonna :

« Je suis désormais immortel ; mon nom ne s’éteindra pas. Mon œuvre va se perpétuer à jamais. Tous ceux qui opteront pour l’art de jouer du Mvett devront absolument se munir de mes cendres. Ainsi, ils perpétueront mon œuvre et transmettront mon message par-delà les monts et les rivières ».

Fidèles à cette injonction, Ondene Ekoume Ekaba et Essono Nze, devenus à leur tour de grands joueurs de Mvett, propagèrent le message. Ils traversèrent les rivières Ossouang, Menzep, Zangmendzouhou, Meboula, Massam, Mbeko’ogue, Etalekola, Ala’adzou, Essona, Okokolo, Biyiba, Nkoabéé. À chaque étape, ils initiaient de nouveaux disciples, élargissant le cercle de la transmission.

Ainsi, Bibang Bi Ekomo et Alozok Mengome, de la tribu Mfema à Benito, furent initiés à leur tour. Ils portèrent le legs de Ngôm à Menguiri M’Edang de la tribu Obouk et à Ebang de la tribu Oyek. Le premier suivit le cours de la rivière Komo, le second celui de la rivière Abanga, diffusant le message au fil des eaux. Quatorze rivières avaient déjà été franchies depuis le lieu où Ngôm avait été incinéré et où il avait laissé ses mélodies.

Quant à Bibang Bi Ekomo, il poursuivit le périple en traversant la Momo, la Menzala, le Nkok Essi, la Laague, la Yebonn et le Tam-Teegue. Vingt rivières, désormais, avaient été franchies par l’œuvre de Ngôm. Le Mvett survivait à son maître, porté par les voix de ses disciples.

La tradition ne s’arrêta pas là. D’autres conteurs perpétuèrent l’héritage, parmi lesquels Ndong Eyogue Osse, qui devint célèbre. Fils d’Eyogue Osse, artiste de grand talent, « l’homme aux voix multiples », Ndong Eyogue séduisit les foules par son charisme. Grâce à lui, le Mvett gagna la popularité qui est encore la sienne aujourd’hui.

Selon Daniel Assoumou Ntoutoume, l’analyse des récits de deux grands Maîtres contemporains du Mvett ( Zue Nguema et Essono Obiang Engone) révèle une conclusion saisissante : Bitome Bizo’o et Ngôm seraient en réalité une seule et même figure.

L’observation est troublante. Chez l’un comme chez l’autre, le processus de révélation se déroule de manière identique. Chacun sait sa mort proche. Mais peut-on parler véritablement de mort ? Probablement pas.

En vérité, la mort apparaît ici comme un passage, une transition d’un état à un autre. Daniel Assoumou Ntoutoume conclut ainsi : chacun, ayant une mission à accomplir de son vivant, accède à l’état suivant par la mort dès lors que sa tâche est achevée. Pour Bitome Bizo’o et pour Ngôm, cette mission était de révéler le Mvett au monde. Et c’est la mort qui, paradoxalement, leur a permis de l’accomplir. La mort, pour eux, fut l’occasion de livrer aux disciples les secrets du Mvett selon un processus identique et immuable.

Interprétation philosophique approfondie de l’histoire de Ngôm

Le récit de Ngôm n’est pas seulement une légende de transmission, c’est une allégorie du passage, de la transformation et de l’élévation. Le Mvett, en tant qu’art, devient le médium par lequel l’homme quitte la condition ordinaire pour accéder à une dimension supérieure de l’existence.

La mort comme condition de l’élévation

Ngôm accepte sa sentence, mais en redéfinit le sens : la mort n’est plus la fin, mais le moyen par lequel son œuvre peut se perpétuer. Son corps, réduit en cendres, devient l’instrument même de sa résurrection artistique. Cette métaphore nous enseigne que l’élévation exige un dépouillement, un sacrifice, une mise à mort de l’égo et de la chair.

- En philosophie grecque, Platon affirmait déjà que « philosopher, c’est apprendre à mourir » : la séparation du corps et de l’âme permet à l’homme d’accéder à la vérité supérieure. Chez Ngôm, la mort physique devient le passage vers l’immortalité de l’art.

L’immortalité par l’œuvre

Ngôm déclare : « Je suis désormais immortel ; mon nom ne s’éteindra pas ». Cette affirmation place l’art au-dessus de la finitude humaine. L’élévation dont parle le Mvett n’est pas seulement spirituelle : c’est aussi celle de l’œuvre qui survit à son créateur. Ici, la philosophie rejoint Nietzsche, pour qui l’art est la justification de l’existence, et pour qui l’homme s’élève en créant ce qui le dépasse.

La transmission comme renaissance

Les disciples traversent vingt rivières, symbole de franchissement et de purification. Chaque étape est une nouvelle naissance du Mvett, qui renaît dans la voix d’un nouveau joueur. C’est une pensée qui rejoint le bouddhisme où l’être se transmue, se dissout et se réincarne dans d’autres formes, perpétuant ainsi un cycle ininterrompu. Le Mvett, en tant qu’art, est cette force vitale qui circule d’un maître à l’autre.

La mort initiatique

Ngôm et Bitome Bizo’o, selon Daniel Assoumou Ntoutoume, ne meurent pas vraiment : ils passent d’un état à un autre. Cette idée correspond à la vision de nombreuses traditions initiatiques où la mort n’est pas fin mais initiation. Dans les mystères d’Eleusis (Grèce antique) ou dans l’ésotérisme africain, mourir signifie franchir un seuil, se délester de l’ancien pour renaître dans un ordre supérieur.

L’élévation comme finalité

Le mot Mvett lui-même veut dire « s’élever ». Cet art n’est pas qu’une musique, mais un chemin de transcendance. L’élévation est à la fois individuelle (le maître qui accepte sa mort pour s’accomplir), collective (la communauté qui reçoit l’art et se l’approprie), et cosmique (l’union de l’homme, de la nature et de l’esprit dans la vibration du Mvett). Ici, nous retrouvons une résonance avec Heidegger : l’homme authentique est celui qui assume sa finitude pour accéder à l’« être ».

Synthèse philosophique

Le texte de Ngôm, relu dans sa profondeur, nous révèle plusieurs couches de sens :

- Anthropologique : il raconte la naissance d’une tradition, d’un art fondateur.

- Initiatique : il enseigne que l’élévation passe par le sacrifice, la mort symbolique.

- Philosophique : il affirme que l’homme s’immortalise par l’œuvre et par la transmission.

- Universelle : il rejoint les grandes sagesses du monde de Platon à Nietzsche, du christianisme (avec la résurrection) à l’hindouisme en plaçant la mort comme condition de l’élévation.

Le Mvett n’est donc pas seulement un instrument ni une pratique artistique : il est une école de vie et de pensée. Il nous rappelle que s’élever, c’est accepter de mourir à une condition inférieure, celle de l’égo, du corps, de la finitude pour renaître dans une œuvre, dans une communauté et dans une mémoire plus grande que soi.

📌 Note de référence :

- Du Mvett, Essai sur la dynastie Ekang Nna, Daniel Assoumou Ntoutoume

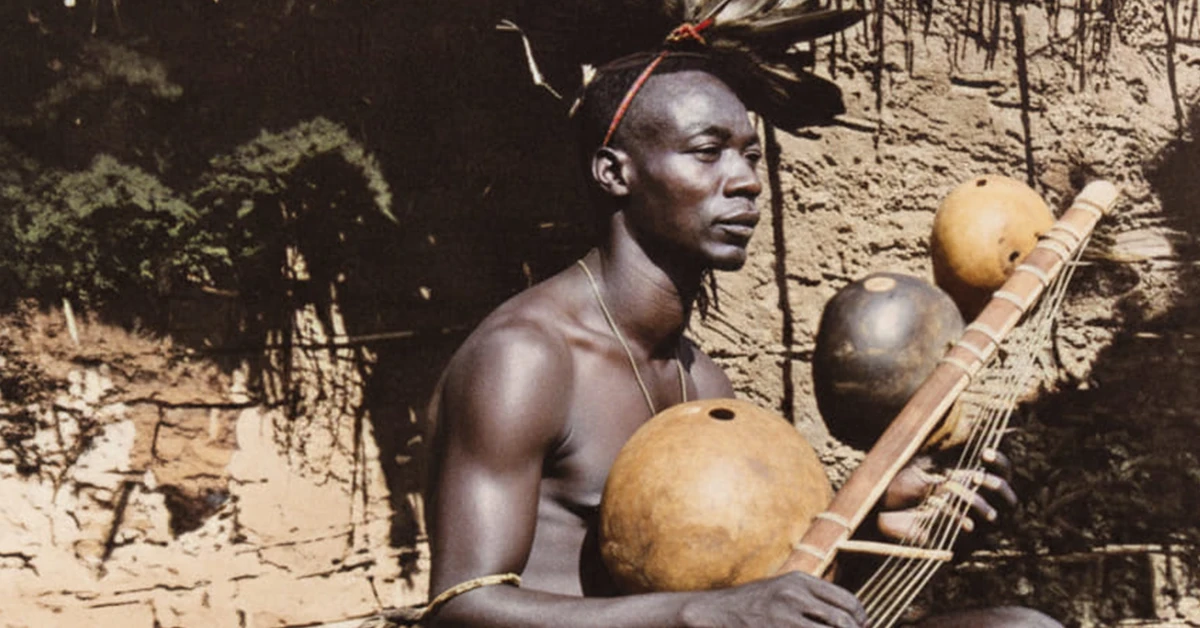

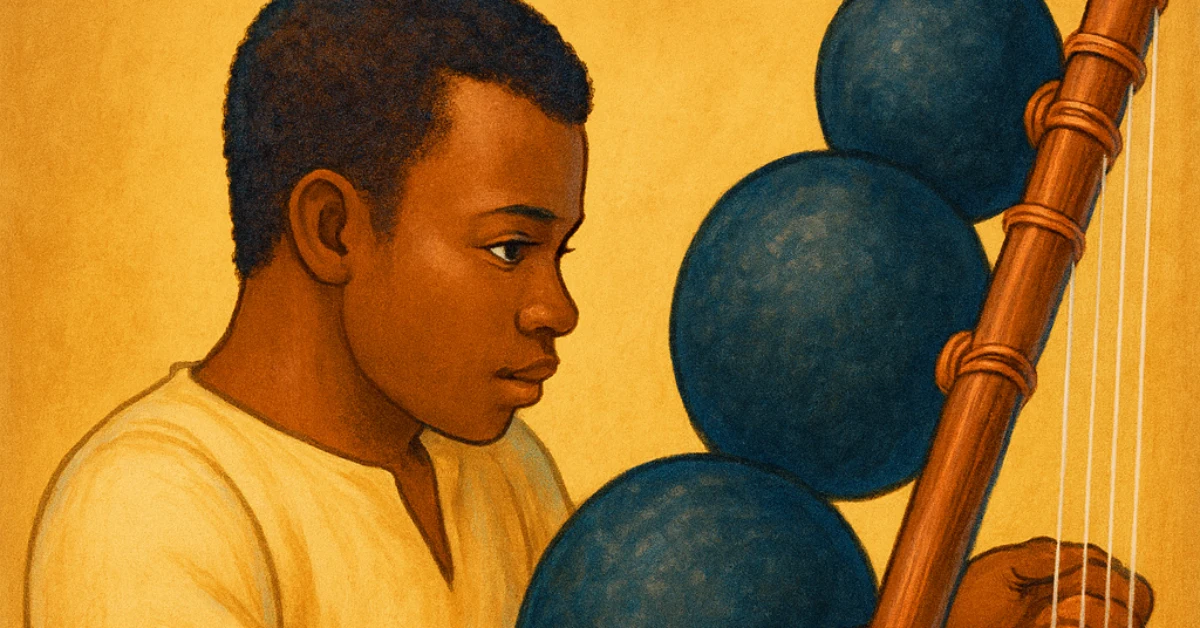

- Photo d’illustration – Crédits Collectif Ma Ville Que J’aime – MAVA (Association)